船橋の地形を徹底分析!暮らしやすさと地形の関係

船場という市は東京に近くて買い物が便利、とても住みやすいというイメージがあります。船橋に移住を考えている方も多いと思います。

船橋って住みやすいそろっていろいろなサイトに書いてあるから船橋に住もうと思うんだけど、本当に住みやすいところなのかな?

船橋に長く住んでいる人の意見を聞きたい。

かしこまりました。

船橋はイメージ通り住みやすいとは思いますが、地形が複雑で住む場所によっては住みにくい所もあります。住む所をよく考えて選ばないとあとで後悔することになりますよ・

今回の記事は「住みやすさ」と「船橋の地形」の関係について書いていきたいと思います。

船橋市の地形をざっくり理解しよう

船橋に長年住んでいると、『低地は湿気でジメジメ』『台地は坂道だらけ』といった特徴に気づきます。実はこれ、船橋の地形に深く関係しています。

船橋という都市の地形がいかに複雑であることがお分かりになってくると思います。

船橋に長年住んで困ったこと

低地は湿気でジメジメ 急坂だらけ

|

|

左の画像は船橋市内の自宅の近くにある低地と高台のの間にある急坂です。ものすごい傾斜です。高低差は約15~20メートルあります。坂の奥は台地となっています。

右の画像は自宅の前を流れる水路というか河川です。船橋市内にはこのような低地を流れる河川が結構あります。我が家はこの河川のすぐそばにあって常にジメジメしています。

特に酷暑が続く最近の夏はもう汗だくになって毎日仕事場から家に帰ってきます。

低地で河川のそばにある我が家の周りはいつも蒸し暑い ジメジメする

同じような悩みを持っている船橋市内の方はたぶん多いよな

我が家の近くは船橋市内にあるにもかかわらず買い物が不便で、コンビニに毎日行くのにこの急坂を上り降りしなければなりません。徒歩でもきついし、自転車ならなおさらきついです。

船橋市内はこのような急坂がいたるところにあります。

大雨で洪水、浸水のリスク

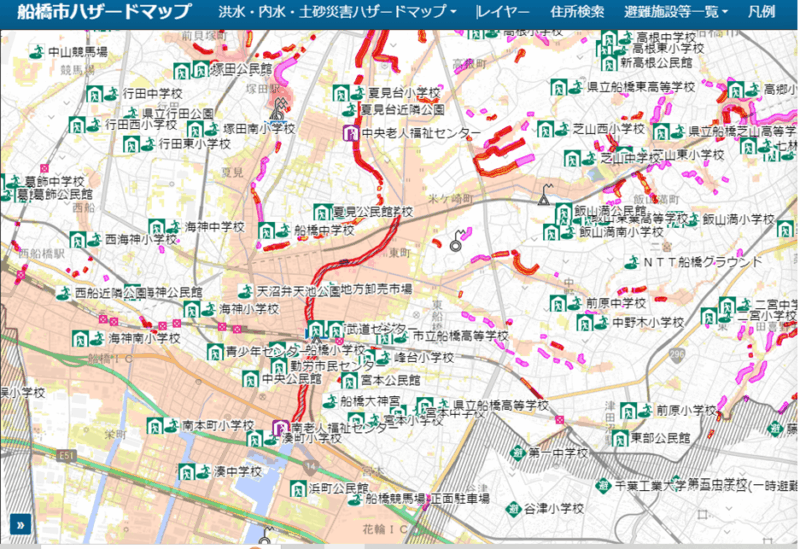

上の画像は船橋のハザードマップです。

ご覧いただければお分かりになると思いますが、船橋市内はいたるところに洪水・浸水のリスクがある場所があります。

河川沿いにある我が家も集中豪雨で河川が溢れて洪水に見舞われ、床上浸水になったことが3回くらいありました。基礎を高く強くし、家を建て直した後は大雨に見舞われても床上浸水になることはなくなりましたが・・・

低地は地盤が軟弱で地震で液状化現象のリスク

我が家は低地で河川のそばにあるので地盤が柔らかく、大きな地震が起きると液状化現象が起きて家の土台が破壊される恐れがあります。

私の家の土地はもともと田んぼで埋め立てられて宅地を造成したため地盤が柔らかい。船橋市内の低地にある住宅はほぼそうだと思います。

私の家は昭和51年に建てられましたが、地盤が柔らかく家の基礎の杭打ちも不十分。平衡感覚を失う程傾いていました。低地にある周りの住宅のほとんどが傾いていました。

東日本大震災の時、千葉県浦安市の新興住宅地が液状化現象で大きな被害を受けましたが、船橋市内の低地にある住宅も同じようなリスクがあります。

地形の特徴

ところで船橋が独特な地形であるということを書いてきましたが、実際にはどうなっているのでしょうか?船橋の地形の成り立ちや歴史について徹底解説いたします。

船橋の地形は沿岸部は低地が広がっていますが、JR総武線を境に上の図のように複雑に低地と台地が入り組んでいて、低地がまるで樹木の枝のように台地に食い込んでいるのがわかりますね。低地が入り組んでいるのは長い時間をかけて河川が台地を侵食した跡です。

市内の中部から北部にかけ北総台地(標高20~30メートル)があり、海老川、神崎川、飯山満川などの中小河川が樹枝状に台地を侵食して谷が形成され谷底は谷底平野となっています。

台地と低地(谷底)の間は斜面林となっていて現在でも多くの斜面林が残されています

|

|

上の画像はうちの近くにある斜面林です。船橋は「自然が多く残されている」といった印象はおそらくこのような斜面林が多く残されているからでしょう。

谷底平野は昔はほとん田んぼだったのですが、現在は無秩序に宅地開発されてほとんど住宅地になっています。

おそらく今の船橋の住宅地の昔の光景はこんな感じだったのかもしれません。

一方、現在はわずかな斜面林に緑は残されていますが、低地に田んぼはほとんど残っておらず、開発されて住宅地になっています。

一方高台の上は昔はほとんど畑か林だったのですが、現在は畑は少なく住宅地が広がっております。すなわち台地の上だろうが低地だろうが住宅地になっています。

この画像は船橋市飯山満町のある高台の上を映したものです。住宅地が広がった現在においてまだ多くの畑が残されている貴重な空間です。

船橋の地形と住宅価格・家賃相場の関係

では、低地と高台では住宅の値段がどのくらい違うのでしょうか?

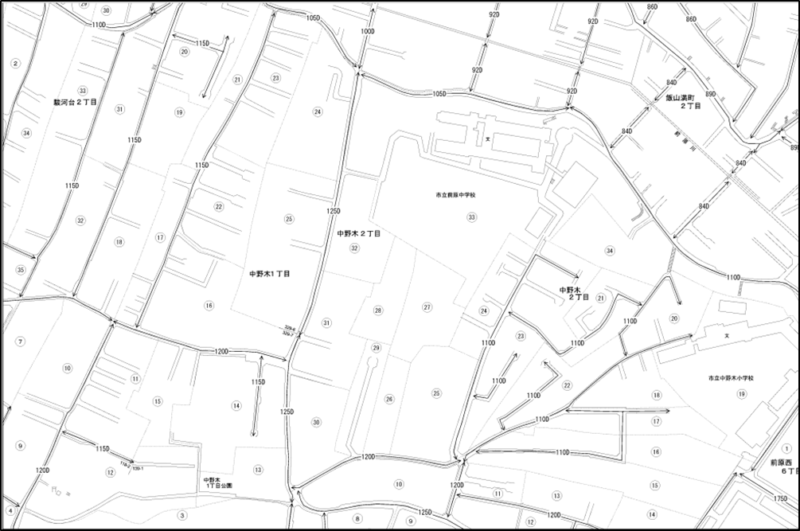

上の図は船橋市内のある地点の路線価(国税庁が毎年 7 月に公開する「道路ごとに定められた標準宅地 1 ㎡当たりの評価額)です。

画像中央に「前原中学校」がありますが、その周りは高台になっています。路線価図をみると前原中学校周りの土地は125Dという数字が書かれています。単位は1㎥あたり1000円ですので、1㎡あたりの土地の値段は125✕1000=125,000円。100㎡なら1250万円ということになります。

一方、前原中学校の上が曲線となっていますが、ここは崖で、高台と低地の境界線です。

低地に前原川という河川がありますが、そこに向かってく道路に面している土地の路線価をみてみると、84~95となっています。すなわち1㎡で84000~95000円。100㎡だと840万円から950万円ということになります

。

低地と高台の住宅価格はかなり違うということがお分かりいただけると思います。

まとめ

船橋の基本地形

- 北側:下総台地(大地・高台)

- 南側:東京湾に向かって低地が広がる

- 海老川・飯山満川など複数の川が低地を形成

- 湿地や埋め立て地が多く、水はけが悪い

- 梅雨や夏は湿気がこもりやすい

- 浸水・液状化のリスク(過去の台風・大雨の事例)

低地の特徴

- 見晴らしがよく風通しも良い

- 地盤が比較的安定している

- ただし坂道が多く、生活の利便性に影響(買い物や自転車移動がきつい)

台地の特徴

船橋市内で居住地を探す場合、低地か高台か、どちらを選ぶかは非常に大事です。

低地は湿気でジメジメするし、洪水や浸水、地盤の心配もある。しかし、その分住宅価格が安く、交通の便も良い。それに対して高台は地盤も安定していて、見通しもよく風通しも良い。ただし、その分住宅価格が高い。

船橋での暮らしを考えるとき、『台地と低地のどちらに住むか』は意外と重要です。湿気や坂道が気になる人は、こちらの『船橋の住みやすさ徹底解説』記事もあわせてご覧ください。

コメント